借地権は、建物所有を目的とする地上権または土地賃借権であり、譲渡も可能な財産権です。土地を所有していなくても「土地を借りて建物を所有する権利」は被相続人の財産に含まれ、相続税や贈与税の課税対象となります。借地権割合が高い地域では更地価額の数十%を占めることもあり、相続税負担に直結するため、正しい評価が欠かせません。

本稿では、借地権の評価根拠、ゼロ評価できない理由、取引慣行の判断基準、典型的な裁決事例、そして実務上のリスクと回避策について解説します。

目次

1.相続税における借地権評価の必要性と法的根拠

1-1 借地権とは何か

借地権は、**「建物所有を目的とする地上権または土地賃借権」**を指します(借地借家法第2条)。建物を所有することを前提としているため、単なる利用権や使用貸借とは明確に区別されます。都市部では借地上に住宅やビルが建っているケースが多く、その権利関係は相続税評価に直結します。

相続税法22条は「相続税の課税価格は時価による」と定めており、借地権も時価で評価すべき対象です。つまり、借地権そのものが財産権であり、被相続人の遺産に含めなければならないのです。

1-2 財産評価基本通達27項の規定

国税庁の「財産評価基本通達」27項は、借地権評価の方法を明文化しています。基本式は以下のとおりです:

借地権価格 = 自用地価額 × 借地権割合

借地権割合は毎年の路線価図や倍率表に表示され、地域の実勢慣行を反映しています。たとえば、東京都心の一等地では80~90%に達することもあり、数千万円規模の資産価値を構成します。

1-3 制度趣旨:相続税の公平確保

借地権評価が必要とされるのは、課税の公平性を確保するためです。仮に借地権を無視すれば、同じ土地を利用していても「所有者」と「借地人」で相続税負担が大きく異なり、著しい不公平が生じます。

- 土地所有者 → 所有権全体に課税

- 借地権者 → 借地権価額に課税(残余の底地部分は地主に課税)

この二重構造を調整することで、土地所有者・借地権者双方に適正な課税がなされるのです。

1-4 実務での典型場面

税理士が借地権評価を意識すべき場面は多岐にわたります:

- 被相続人が長年借地に居住していた場合

- 法人が地主、被相続人が借地人で建物を所有していた場合

- 収益不動産の底地と借地が混在している場合

このようなケースで「借地権の存在を見落とす」と、相続税の申告漏れに直結します。特に都市部では、借地権価格が1億円を超えることも珍しくありません。

1-5 関連判例と通達の位置づけ

借地権評価をめぐる争いは過去にも多数あり、裁判所も一貫して「相続開始時点で借地権が存在すれば課税対象」との立場をとっています。

また、財産評価基本通達27項ただし書きは「取引慣行がない地域では評価しない」としていますが、これは例外的規定であり、都市部の大半では評価必須です。

2.借地権の存在を否定しても第三者間契約では価格ゼロにできない理由

2-1 ゼロ評価にしたい誘惑とそのリスク

相続税の実務では、納税者から「契約終了時には無償返還する約束だから、借地権はゼロでよいのでは?」という相談を受けることがあります。しかし、税務当局は相続開始時点での財産価値を基準にするため、返還した事実や契約条項だけでゼロ評価が認められることはほとんどありません。申告でゼロ評価をすると、後の税務調査で申告漏れを指摘され、追徴課税につながる重大リスクがあります。

2-2 無償返還特約の効力

借地契約に「契約終了時には無償返還する」との特約がある場合、この条項自体の有効性が問題となります。

借地権は本来、譲渡性・財産性を伴う強い権利であり、それを全面的に奪う無償返還特約は、**借地人の権利を著しく害するため公序良俗に反し無効(民法90条違反)**と解されるのが有力説です。特に権利金を支払っていた場合には、支払った価値を無に帰すことになるため無効性が一層強まります。

しかしながら、当事者間でどのような合意が成立していたか、個別の事情によって判断が異なる可能性もありあます。契約内容の作成や更新にあたっては、慎重に判断することをおすすめします。

2-3 経済的利益の存在

たとえ権利金を払っていなくても、借地権には次のような経済的利益があります。

- 地代を支払う限り建物を維持できる

- 地主の承諾を得れば譲渡や転貸が可能(承諾料が必要だとしても価値は残る)

- 実際に市場で売買されている地域もある

このように、形式的に「返還する約束がある」だけでは、借地権の経済的価値が消えることはありません。

2-4 法人契約と無償返還届出書

法人と個人間では、税務署に「無償返還届出書」を提出することで借地権課税を一定程度回避できる仕組みがあります。しかしこれは底地所有者への贈与課税を避けるための制度であり、借地権の存在を否定するものではありません。個人間や第三者間契約に拡張してゼロ評価を主張するのは極めて危険です。

3. 借地権評価における「取引慣行の有無」とその判断基準

3-1 取引慣行の意義

財産評価基本通達27項ただし書きには、

「当該地域において借地権の取引慣行がない場合には、借地権の価額を評価しない」

と定められています。

つまり、借地権評価は全国一律ではなく、地域の市場慣行を反映して決まる仕組みです。取引慣行がある地域では借地権割合が設定され、評価が必要。逆に取引慣行がない地域では借地権割合が設定されず、評価不要とされます。

3-2 取引慣行の有無を判断する実務的ポイント

- 路線価図の確認

国税庁が公表する路線価図や倍率表に「借地権割合(A〜G)」が記載されているかどうかが第一の判断基準です。表示があれば取引慣行あり、表示がなければなしと整理されます。 - 権利金の存在

過去にその地域で土地を借りる際、権利金や更新料が支払われてきた実態があるかどうか。権利金の授受が一般的であれば、取引慣行があると認定されやすいです。 - 売買事例の有無

実際に借地権が第三者に譲渡されている事例があるか。登記簿謄本や不動産業者の取引データから確認できることがあります。

3-3 地域差の具体例

- 都市部の商業地・住宅地

借地権割合は70〜90%と高水準で、借地権取引も盛ん。東京都心や横浜、名古屋、大阪といった都市部は典型例です。 - 郊外住宅地や地方都市

権利金等一時金の授受が行われていれば「慣行あり」とされるような地域。借地権割合は上記都市部に比べ低めに設定されることが多いです。 - 農村部・借地慣行のない地域

権利金の授受や借地権売買がほとんどなく、相場も存在しない地域では借地権割合自体が設定されず、「慣行なし」と扱われます。

3-4 税務調査でのチェックポイント

税務署は次の点を重点的に確認します。

- 路線価図に借地権割合が記載されているか

- 過去の契約時に権利金や承諾料の授受があったか

- 実際に譲渡や転貸の市場が存在するか

これらの実態調査を踏まえ、「慣行あり」と認定された場合は必ず評価対象になります。

4. ケーススタディ:借地期間満了を控えた借地権の評価

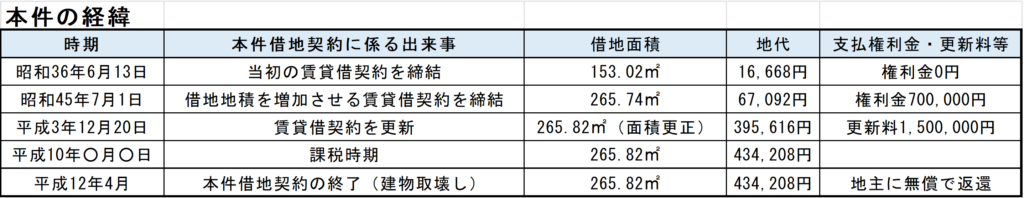

4-1 事案の概要

被相続人Xは昭和30年代から地主Yの土地を借り、その土地に自宅を所有していました。契約当初、権利金の授受はなく、一定の地代を支払う通常の借地契約が継続されていました。

被相続人が亡くなったのは、借地契約の満了日を控えた約3年前。相続開始時点では契約が有効に存続しており、土地上には建物も存在していました。その後、契約満了に伴い建物は取り壊され、借地は無償で地主に返還されています。

相続人は「最終的に無償で返したのだから、借地権はそもそも価値がなかった」と主張しました。

4-2 争点

- 相続開始時点で借地権は「存在」していたか

- 存在していたとすれば、その評価額をゼロとできるのか

4-3 審判所の判断

審判所は、まず次の事実を確認しました。

- 相続開始時点で契約は有効に継続していた

- 土地上には被相続人所有の建物が存在していた

- 地代の支払いも継続されていた

これらの事実から、借地借家法上の借地権は明らかに存続していたと認定しました。

また、**「返還予定や返還の事実は相続時の評価に影響を及ぼさない」**と明言。相続税の評価は被相続人死亡時点の財産価値を基準にするため、後日の返還事実は考慮できないとしました。

4-4 実務への示唆

- 返還予定や事後の返還は無関係

契約満了が近づいていても、相続開始時に契約が存続していれば借地権は存在する。 - ゼロ評価は極めて困難

無償返還=借地権がなかった、という主張は認められない。 - 評価は通達どおりが原則

本件では路線価と借地権割合に基づき評価が行われ、その課税処分が適法と判断された。 - 実務上のリスク管理

長期借地で残存期間が短い場合も、相続時点で契約が継続中ならば評価対象となる。相続税実務において「見逃しやすい典型例」と言える。

5. 借地権評価を怠った場合のリスクと回避策

5-1 課税漏れと追徴課税のリスク

借地権は「土地を持っていない=財産ではない」と誤解されやすく、納税者や相続人だけでなく税理士でも申告漏れが起こりがちです。しかし、税務署は建物登記簿・契約書・地代の支払い履歴などから借地関係を容易に把握できます。

申告漏れが発覚すると、不足分の相続税に加え、**過少申告加算税・延滞税・場合によっては重加算税**が課される可能性があります。借地権割合の高い都市部では数千万円単位に達するケースも珍しくありません。

5-2 リスク回避のための実務対策

借地権を巡る申告漏れを防ぐためには、以下の実務対応が有効です。

- 契約形態を確認する

使用貸借なのか賃貸借なのかを明確にします。第三者との契約であれば、基本的に借地権が存在すると考えるべきです。 - 借地権割合の有無を確認する

国税庁の路線価図を必ず確認し、借地権割合が表示されていれば評価対象となります。 - 契約書・領収書類を整備する

契約書、地代の領収書、更新料・権利金の有無を証拠として残しておくことで、税務署への説明がスムーズになります。 - 鑑定評価を活用する

残存期間が短いなど通達評価と実態が乖離している場合は、不動産鑑定士による時価評価を利用し、合理的な主張を準備しておくと安心です。 - 地主との調整を早めに行う

相続前から地主と協議し、土地の購入・底地との交換・更新条件などを整理しておくと、相続後の混乱を避けられます。

まとめ

借地権は「つい見落としがちだが高額になりやすい」典型的な相続財産です。

- 相続開始時に契約が存続していれば、返還予定や事後の返還にかかわらず評価対象になる

- 申告漏れは追徴課税のリスクを伴うため、必ず洗い出して評価する必要がある

今回の裁決事例は、返還予定があっても「相続開始時の存否」がすべてであることを示した典型例です。税理士としては、借地権を軽視せず、必ずチェックリストに組み込み、必要に応じて鑑定評価を活用するなど、安全で合理的な申告体制を構築することが求められます。