相続税や贈与税の土地評価では、路線価や固定資産税評価額だけでは測れない“現地特有の減価要因”が存在します。

例えば、正面に横断歩道橋や高架橋が迫り、車の出入りができない、景観が遮られて圧迫感がある──こうした宅地は、近隣の標準的な土地に比べて明らかに使い勝手が劣ります。

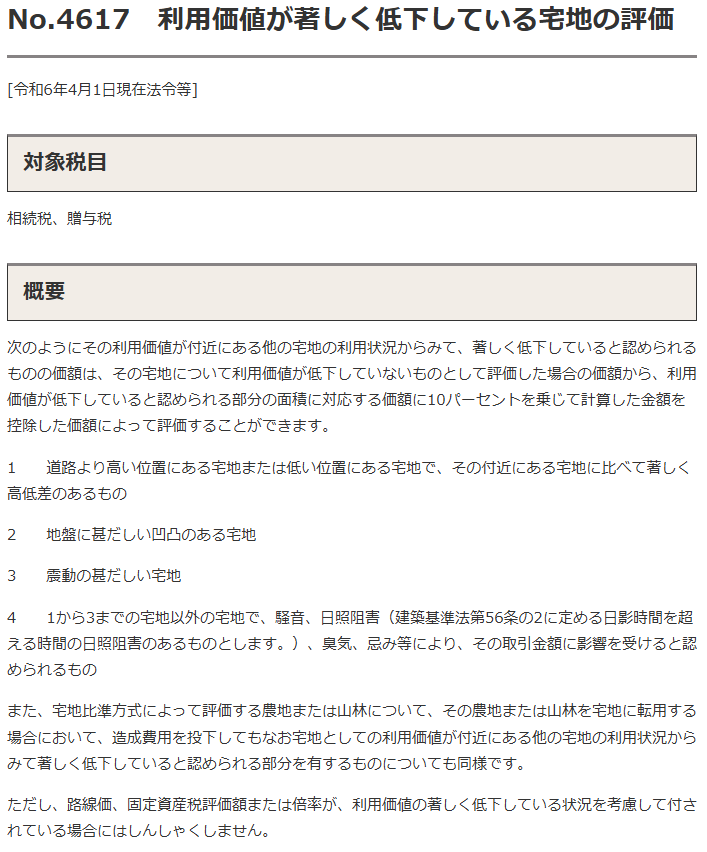

国税庁タックスアンサーNo.4617では、このような土地を**「著しく利用価値の劣る宅地」**と呼び、利用価値の低下に応じて評価額を減額できると定めています。

対象例には、横断歩道橋・高架橋・鉄道沿線・墓地やごみ処理場に接する宅地などが挙げられます。

本稿では、宅地正面に横断歩道橋と歩行者用ガードレールが設置され、主要な出入口が物理的に遮断されていたために、この規定の適用が認められた裁決事例を取り上げます。

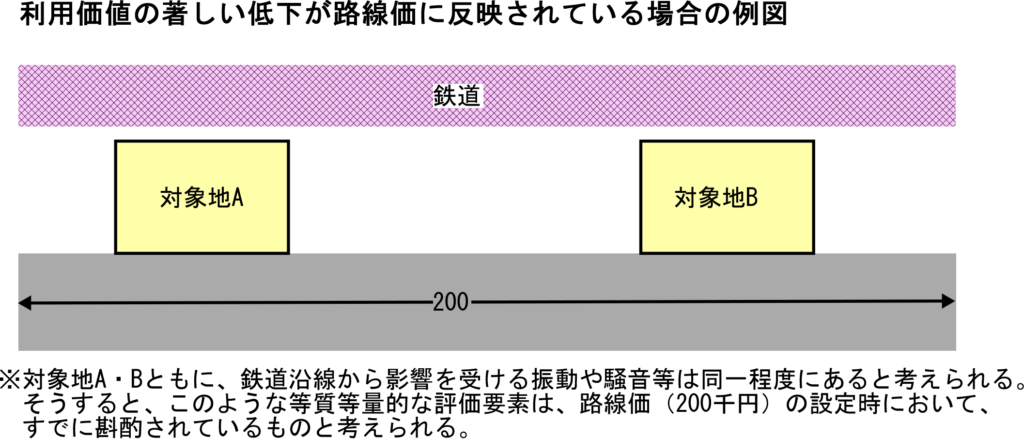

さらに、鉄道沿線のように減価がすでに路線価に織り込まれているケースとの違いや、実務での立証の進め方も解説します。

目次

1. はじめに──「著しく利用価値の劣る宅地」とは

相続税や贈与税の土地評価において、宅地の形状や周辺環境によっては、近隣の標準的な宅地に比べて明らかに利用価値が低い場合があります。このようなケースでは、**評価通達に定める「著しく利用価値の劣る宅地」**の規定に基づき、評価額を減額補正することが可能です。

国税庁タックスアンサーNo.4614(「土地や土地の上に存する権利の評価」)では、次のように説明されています。

1-1 適用のポイント

この規定は、単なる不便さや主観的な嫌悪感ではなく、恒常的かつ市場価格に明確な影響を与える要因がある場合に適用されます。影響要因は物理的な制約、景観阻害、騒音振動、心理的圧迫など多岐にわたります。

1-2 本記事のテーマ

今回は、宅地正面に横断歩道橋と歩行者自転車用ガードレールが接していたために利用価値が低下し、この規定の適用が認められた裁決事例を紹介します。また、鉄道沿線などで減価が路線価に織り込まれている場合との違い(文献の図表-3/4の考え方)にも触れ、実務での判断ポイントを解説します。

2. 事案の概要

(平18.3.10裁決 仙裁(諸)平17-12 平成14年相続開始分)

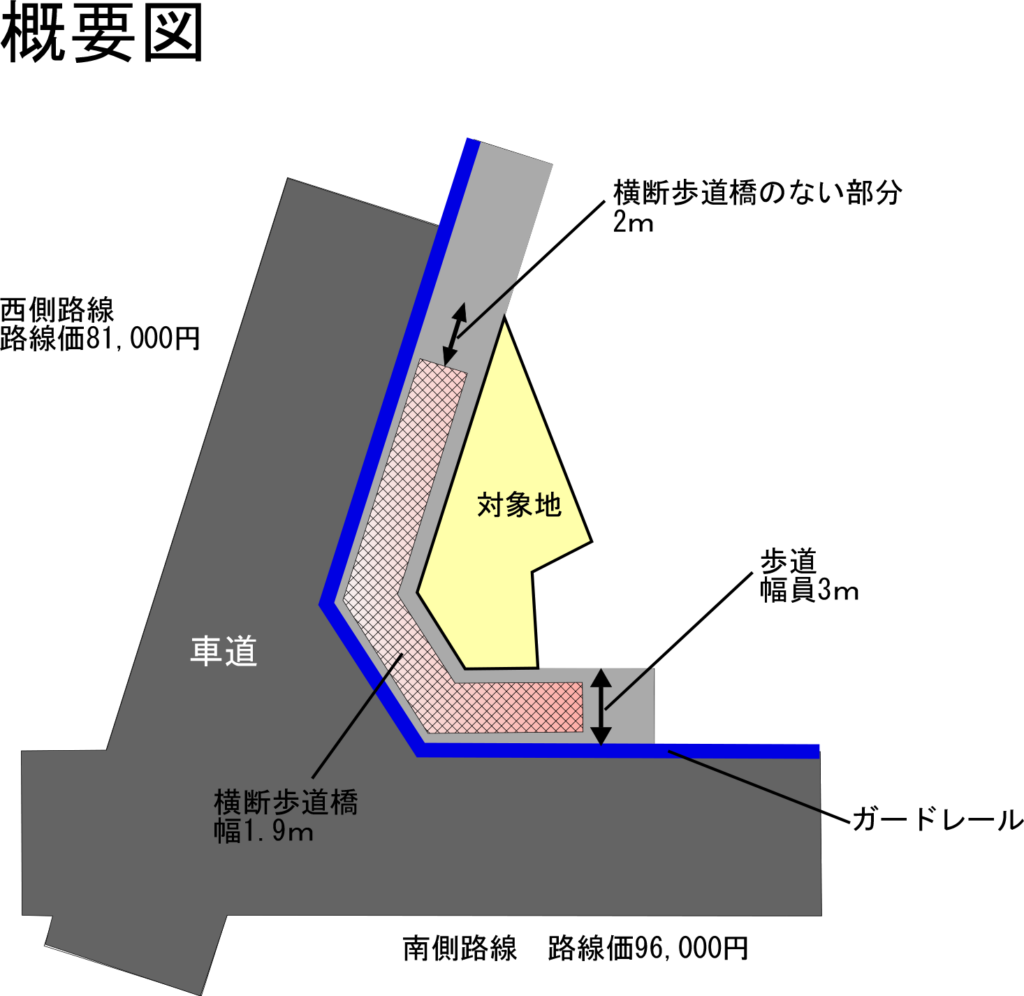

2-1 対象地の位置・形状

○南側及び西側路線の歩道(幅員3m)には、幅1.9mの横断歩道橋が設置されている。歩道の幅員は0.7 ~0.9m

○対象地が接面する南側及び西側路線のうち、横断歩道橋が設置されていない部分の距離は、西側路線の2.0m

○南側及び西側路線の車道と横断歩道橋の間には、横断防止のためのガードレールが設置されている。

○南側路線に対して、間口5.5m、奥行19.0mである。

2-2 横断歩道橋・ガードレールの影響

南側接道部分は横断歩道橋の基部とガードレールで覆われ、車両進入は不可能。歩行者の出入りも制限され、正面景観は構造物で遮られています。圧迫感やプライバシー低下も顕著でした。

2-3 路線価状況

- 南側:96,000円/㎡

- 西側:81,000円/㎡

通常なら南側接道を基準に評価しますが、利用制限が評価額にどう反映されるかが争点になりました。

3 争点と当事者の主張

本件における争点は、対象地が国税庁タックスアンサーNo.4617に定める「利用価値が著しく低下している宅地」に該当するか否か、またその評価額について減額補正を行うべきか否かである。

3-1 請求人の主張

対象地の南側には横断歩道橋の基部及び歩行者・自転車用ガードレールが設置され、南側道路との行き来ができない状況にある。

横断歩道橋は西側から南側にかけて連続して設置されており、宅地正面を構造物が覆っていることから、宅地の利用価値が低下している。

この状況は恒常的であり、「利用価値が著しく低下している宅地」に該当するため、減額補正を行うべきであると主張した。

3-2 原処分庁の主張

横断歩道橋は対象地の西側から南側にかけて連続して設置され、南側には歩道及びガードレールが設けられているが、それによって宅地全体の利用価値が著しく低下しているとはいえない。

また、西側の一部には横断歩道橋のない部分があり、そこから出入りは可能である。

したがって、本件は「利用価値が著しく低下している宅地」には該当しないと主張した。

4 審判所の判断

4-1 評価方法を巡る各当事者の考え方

- 請求人の評価方法

- 正面路線は西側道路とする。

- 西側路線価(81,000円/㎡)を基礎に奥行価格補正を適用。

- 横断歩道橋とガードレールの影響により利用価値が低下しているとして、利用価値低下補正(10%減)を適用すべきと主張。

- 原処分庁の評価方法

- 正面路線は西側道路とする。

- 西側路線価(81,000円/㎡)を基礎に奥行価格補正を適用。

- 横断歩道橋やガードレールの存在は宅地全体の利用価値を著しく低下させるものではないとし、利用価値低下補正は適用しない。

- 審判所の判断

- 正面路線は南側道路とするのが相当と判断。

- 南側路線価(96,000円/㎡)を基礎に奥行価格補正を適用。

- 横断歩道橋とガードレールが南側全面および西側の大部分に設置され、景観や出入りに制約を生じさせている事実を認め、利用価値低下補正(10%減)の適用を妥当と判断。

4-2 審判所による具体的算定手順

- 正面路線価の決定

南側路線価 96,000円/㎡ - 奥行価格補正率等の適用

間口距離・奥行距離に応じた補正率を乗じて基礎価格を算出。 - 利用価値低下補正の適用

基礎価格 × 0.9(10%減) - 地積を乗じて評価額を算出

最終評価額 =(南側路線価補正後単価 × 0.9)× 地積

4-3 結論

審判所は、請求人および原処分庁と異なり、南側道路を正面路線とし、さらに利用価値低下補正(10%減)の適用を認めた。

これにより、正面路線の認定と補正の有無の双方で、審判所の判断は原処分と異なる結論となった。

5 「利用価値が著しく低下している宅地」の一般的な判断基準

評価通達および国税庁タックスアンサーNo.4617では、「利用価値が著しく低下している宅地」とは、近隣の標準的な宅地と比べて恒常的に利用価値が低く、そのことが市場価格に影響を及ぼすと認められる宅地をいうとされている。判断にあたっては、次の要素を順に検討するのが一般的である。

5-1 減価要因の存在

宅地の利用価値を低下させる典型的な要因として、文献や実務で挙げられるのは以下のとおりである。

- 高架橋や横断歩道橋の接近・隣接

- 鉄道用地や幹線道路沿い(騒音・振動)

- 墓地やごみ処理場等の忌避施設の近接

- 高圧線下や送電鉄塔の近接

- 崖地・急傾斜地を含む宅地

5-2 恒常性の確認

減価要因が一時的なものではなく、将来にわたって継続することが必要である。構造物や地形など、恒久的な存在である場合は恒常性が認められやすい。

5-3 市場価格への影響

単なる不便や不快感にとどまらず、実際に取引価格に影響を与えることが必要である。これには、近隣の取引事例や不動産鑑定評価等による裏付けが有効である。

5-4 路線価への織込みの有無

減価要因が広域的(帯状)で、路線価設定時にすでに考慮されている場合は、個別に補正を行うと二重減額となるため適用しない。鉄道沿線や高速道路沿いなどは、このケースが多い。

5-5 補正率と重複適用

評価通達に基づく「利用価値が著しく低下している宅地」の減額幅は、原則10%である。

ただし、土地が複数の減価要因を持つ場合、この10%減額補正を他の減額補正と重複して適用できることがある。

国税不服審判所の平成13年6月15日裁決では、騒音等による10%減額とは別に、高架線の存在と日照問題による減額補正も認めている。

重複適用の可否は評価対象地ごとの状況により判断されるため、適用を検討する際は専門家の確認が必要である。

まとめ

本件裁決は、宅地の正面に横断歩道橋やガードレールといった恒常的な構造物が存在し、出入りや景観に制約が生じている場合、「利用価値が著しく低下している宅地」として減額補正が認められることを示した事例です。

特に、請求人・原処分庁・審判所で正面路線の認定や補正の有無が異なり、最終的に審判所が南側路線を正面とし10%減額を適用した点は、評価方法の選択が結論に直結することを再確認させます。

実務では、減価要因の性質(局所的か広域的か)、恒常性、市場価格への影響、路線価への織込みの有無を順に確認し、必要に応じて複数の減額補正の重複適用も検討すべきです。

評価対象地の状況は個別性が高く、判断には写真・測量図・近隣取引事例など客観的資料の収集が不可欠です。

適用の可否や補正率の判断に迷う場合は、早期に専門家へ相談することが、後のトラブルや否認リスクを防ぐ近道となります。